José Afonso da Silva Júnior1

Apresentação

As profundas alterações por que tem passado a prática jornalística nos últimos 20 anos, apontam, talvez, para o maior volume de condicionamentos acontecidos no campo da imprensa desde o fenômeno da metade do século XIX com a proliferação das tecnologias de impressão motivadas pela crescente industrialização da sociedade.

O quadro que se apresenta atualmente, nesse entre-tempos de fim/ começo de século, é uma clara emergência de jornalismo com características qualitativas diferenciadas e bem detectáveis. As notícias alçam-se em direção à ubiqüidade, multimídia, alcance de informação em escala global, instantaneidade, interatividade, personalização, multiplicidade e diversidade de oferta de conteúdos.

O que observamos em comum, nos dois casos, é que o jornalismo, enquanto atividade resultante de um conjunto de práticas e ferramentas técnicas, está na corrente de um movimento mais amplo, o da crescente tecnologização das sociedades contemporâneas, e claro, da concentração desse processo em torno de centros urbanos cada vez mais cabeados, interligados por satélites, implantado de chips, redes de processamento, roteadores, etc.

Nesse sentido, ao passo em que observamos um desenvolvimento em paralelo desses três fatores: tecnologia - cidades - jornalismo, fica a questão: em que ponto eles tangenciam, interpenetram-se ou se repelem? Que dinâmicas emergem diante desses condicionamentos? Que outras se tornam arcaicas? Que demandas da cidade tecnológica se fazem presente no jornalismo, e por outro lado, como o jornalismo pode utilizar as infra-estruturas das cibercidades?

Assim, estruturamos a exploração dessas relações em alguns dos pontos principais, aqueles que, ao nosso ver, são os mais diretamente atingidos.

O trabalho conta com duas partes e uma conclusão. Na primeira parte, jornalismo e cidade, recuperamos os elementos fundadores dessa relação, identificando um movimento contínuo dessas duas esferas mediados pela aplicação tecnológica. Na segunda parte, jornalismo digital e infra-estrutura das cibercidades, procuramos elencar as condições dos centros urbanos no oferecimento de um quadro da prática de jornalismo diferenciado diante da malha digital. Em ambos os casos, procuramos, dentro do possível, ilustrar com exemplos práticos as problematizações mais subjetivas presentes ao longo do texto.

Na conclusão, a tentativa foi menos de fechar questão sobre os temas trabalhados, do que indicar um campo de demandas e investigações que emanam desse estado de coisas complexo e instigante. Todavia, procuramos considerar as implicações dessas ferramentas de informação emergentes no campo da sua utilização que molda, indubitavelmente, a inserção do jornalismo na era da cidade de bits.

As relações do jornalismo, seu surgimento, desenvolvimento e propagação são fenômenos eminentemente urbanos. A história do jornalismo enquanto instituição social, prática de produção tecnológica e padrão ético está inserida na dinâmica das sociedades republicanas e não pode ser dissociada da dinâmica urbana (GUERRA, 2002)2.

No sentido inverso, partindo da esfera do jornalismo, é possível, dentro de certa perspectiva, entender o espaço da cidade como um delimitador. Esse limite coloca-se em várias frentes: a do alcance dos jornais, a do interesse do público e da oferta de informação noticiosa.

Recuperando essa relação entre a urbi e a imprensa, vemos que desde o surgimento mais embrionário do jornalismo, no século XVII, uma das principais responsabilidades que recaíram sobre o jornalismo foi a de estabelecer um vínculo comunicativo entre as esferas que assumem a função central de aglutinar uma cidade: o comércio, o poder político e proteção dos cidadãos (LEMOS, 2001, p. 9). Foi esse jornalismo embrionário que permitiu o reconhecimento da realidade dos mercados nas cidades européias e asiáticas, o que se constitui em ferramenta valiosa para banqueiros e mercadores. Posteriormente, o jornalismo atua como vetor de uniformização do discurso político na defesa de teses republicanas, assumindo a função de tribuna política (BAHIA, 1967, p.43).

Evidententemente, estamos tratando aqui de um modelo primário de jornalismo, possuindo um perfil elitista e com funções mais doutrinárias3 do que plurais (SODRÉ, 1998, p.172). Um jornalismo que ao seu tempo, não agregava, sequer em níveis de projeto, as funções sociais da imprensa, como: imparcialidade, objetividade, credibilidade. É somente com a fundação dos estados-nação, no século XVIII, que se garantem as condições de proliferação mas ampla do jornalismo. Isso se deve a principalmente quatro fatores:

Assim, o jornalismo encontra as condições por onde pode suplantar a comunicação interpessoal como forma de dar conta dos acontecimentos de uma certa complexidade urbana. É a tecnologia que em certo sentido artificializa essa dinâmica através da imprensa. Em outras palavras, o jornalismo propõe uma troca, onde o caráter aleatório, assistemático e interpessoal, pode ser mediado por uma dinâmica sistematizada, periódica, especializada e de comunicação de massas. Onde o boca-a-boca fica arcaico e pede a atuação de um profissional específico. O jornalista só existe e é possível, enquanto profissão, graças à dinâmica urbana e tecnológica do qual ao mesmo tempo ele necessita e demanda as suas ações.

É esse estado de coisas múltiplo, que permite ao jornalismo sair de uma esfera de prática doutrinária e oficialista, para preocupar-se com os assuntos locais, explorando o sentimento de comunidade, dos problemas da cidade, contrapondo-se ao isolamento individual dos cidadãos dos centros urbanos. É através de um caminhar em paralelo, onde temos, de um lado, as cidades industriais, implantadas de recursos dados pela modernidade e exigindo um conjunto de infra-estruturas crescente, como escolas, hospitais, bibliotecas, cafés, avenidas, restaurantes; e do outro, o jornal, tendo, diante de si, uma série de novas demandas emergidas da complexidade cada vez maior da cidade e, com a tarefa de gerar produtos de informação massiva. O jornalismo nasce assim e, de certa forma, esse comportamento permanece até hoje, como um contrato estabelecido entre a cidade e o jornal como autoconsciência dessa mesma cidade para a população.

Em adição as quatro condições presentes acima, podemos observar, em uma primeira leitura que o próprio surgimento do jornalismo e sua manutenção contemporânea somente é possível com a coexistência de redes em um sentido amplo (sejam de apuração, distribuição) e aplicação de desenvolvimento tecnológico.

Um exemplo desse modelo é, ao passo que o jornalismo acompanha o fenômeno de crescimento das áreas metropolitanas, geralmente ocorridas de forma satélite às grandes cidades regionais ou nacionais, há a criação de cadernos e/ou edições de caráter regional e estaduais. Num certo sentido, a imprensa para acompanhar a diversidade imposta pelo crescimento urbano, recorre à diversidade de conteúdos como forma de garantir a expansão do seu público leitor, bem como o fluxo de interesse mútuo4 em função das demandas locais, permitida pelas estruturas de rede de transporte e comunicações (SMITH, 1980, p. 43).

Em paralelo, nas últimas três décadas, os campos do desenvolvimento tecnológico e das redes de distribuição promoveram alguns condicionamentos na produção do jornal. São eles:

Se, dentro de uma lógica de sociedade industrial, a dinâmica urbana do jornal se faz perceber, com os canais binários e de alta velocidade a questão se amplia. O dado mais evidente, é revisar o papel dos espaços da cidade como elemento de apoio da prática jornalística contemporânea, sobretudo no alargamento da relação dos aspectos locais na sua convivência com o global.

Nesse sentido, a relação cidade/ produção jornalística atua em dois campos: o primeiro, por se tratar de uma dinâmica produtiva baseada no fenômeno urbano, e segundo, por perceber, desde o fim do século XIX, a cidade como fonte de notícias. Ora, se temos com o advento das redes digitais uma ampliação e concentração das funções dos grandes cidades no papel de suportar o fluxo de dados e, em paralelo, uma interpenetração das trocas de informação entre as esferas urbanas de produção e consumo de serviços (SIMON & MARVIN, 1996, p. 146), temos no caso do jornalismo on-line na era da cidade digital, um desdobramento da relação historicamente estabelecida entre o desenvolvimento tecnológico e as redes de distribuição. Evidentemente a questão se complexifica pelos próprios elementos novos presentes nessa relação, como por exemplo, a capilarização mais abrangente das agências de notícias na atividade de disponibilizar conteúdos e a já corriqueira personalização de notícias.

É claro que nesse momento de redirecionamento das funções sociais do jornalismo em face da infra-estrutura e o aumento da importância e significado econômico das cidades digitais nesse contexto, reposiciona a relação estado/ cidade/ nação/ jornal. Não necessariamente nessa ordem.

Voltemos ao passado para tentar localizar as raízes desse problema.

Antes da implantação do estado moderno e de direito, tínhamos sobretudo, um descentramento da relação de poder entre as cidades. Nesse momento histórico, a função homogeneizadora, que garantia um sentimento de unidade coletiva dentro do contexto, cabia a igreja e aos laços familiares. Com a impotência dessas instituições continuarem a manter esse papel no quadro do estado moderno e, com o crescente espaço político conquistado pela burguesia industrial, essa tarefa foi destinada a outras categorias institucionais, como a escola e, aproximando do nosso problema, o jornalismo.

Assim, com a necessidade de unidade nacional, assumida em parte pelo jornalismo, sobretudo na tarefa de geração de uma opinião pública (HABERMAS, 1987, p. 14), foram criadas estruturas comunicacionais bastante amplas. (MACHADO, 1998: p. 179) Nesse momento, o jornalismo encontra um dos mais importantes delimitadores do seu campo de ação: a noção de território. Não necessariamente geográfico, ou político, a idéia de território hoje é bastante complexa, pois absorve a concepção de pertencimento a uma determinada identidade. Esse ``pertencer a'', envolve contemporaneamente noções complexas como: identificação étnica, língua, tradições, religião, memória e valores coletivos, além simplesmente de elementos institucionais oficias, como espaço geográfico contínuo, governo, etc.

Centrando a discussão no campo do jornalismo, certamente o mesmo se relacionava com essas esferas não pertencentes a instituição do estado, na geração de formatos e gêneros específicos. O que muda, atualizando e retornando a questão para os nossos dias, é que devido a dispositivos como a Internet, por exemplo, temos a idéia de pertencimento a um território dado de forma flexível, descontínua e não mais obedecendo lógicas delimitadas por espaços físicos, sejam esses espaços urbanos ou nacionais.

Ora, dentro desse estado de coisas, do jornalismo, agora on-line, parece-nos razoável colocar que em um marcado de alcance ampliado para a escala do global, força o posicionamento do jornalismo em uma noção de território significativamente mais ampla.

É interessante observar que, no caso do jornalismo on-line, as três características mencionadas no início desse texto, como delimitadores da ação jornalística (Alcance da distribuição, capacidade de prospecção noticiosa e interesse do público) se ampliam.

Essa acepção do território para o campo de ação do jornalismo on-line é central na relação do jornalismo com a cidade. O território dentro da lógica da descentralização espaço-tempo das redes digitais, direciona-se mais para a identificação de espaços simbólicos constituídos de forma compartilhada por grupos, corporações, instituições e assim por diante. Certamente o papel e função do território clássico continua atuando e condicionando, devido justamente a aspectos de centralidade estratégica no trânsito de dados na rede mundial. Porém há aspectos de descontinuidade presentes no processo.

No caso do jornalismo a descontinuidade de território mais evidente é a ampliação do alcance de penetração dos conteúdos on-line, devido aos aspectos de identificação de audiência conforme escrito acima e, sobretudo pela facilidade - se comparada aos veículos tradicionais - de se produzir, distribuir e alcançar novos mercados de leitores. Essa é uma das chaves pelas quais o jornalismo na sua relação com a cidade digital tem seu espaço reconfigurado: expansão de mercado. A mudança que ocorre é que, a função assumida com a instituição do estado moderno de estabelecer uma certa uniformidade de discurso em função do território do estado em questão, está posta de lado. Em suma, são as lacunas de mercado, designadas por elos de identificação social, étnica, política, cultural, e que, graças à possibilidade de alcance dada pelas redes, delimitam a noção de reconfiguração do jornal dentro do fluxo de dados das cidades digitais.

A relação entre o território e o jornalismo continua existindo. Porém, o território se reconfigura, gerando na outra extremidade do problema, um reposicionamento do horizonte de eventos jornalísticos. Isso sim, na dinâmica interna do jornalismo on-line gera alterações radicais em toda a cadeia de trabalho. Da produção, ao mapeamento de novos nichos de mercado, passando pelo alcance a novos perfis de usuários e ao estabelecimento de uma cadeia de dependência entre os órgãos situados nos epicentros capilarizadores das informações de caráter global.

Embora as relações locais de produção do jornal permaneçam importantes no sentido de definição da identidade do veículo através da sua linha editorial, outra mudança ocorreu no movimento de reconfiguração dos jornais locais em relação a uma ampliação da sua penetração no território. Antes do momento de abertura das redes digitais para o acesso comercial, em meados da década de 90 do século XX, boa parte da luta dos jornais para sua expansão, incorporava a idéia de crescimento da área de vendagem e circulação dos exemplares. Era uma dinâmica baseada na criação de identidades específicas dentro de um horizonte que permitisse uma abrangência da identificação com a linha editorial dos jornais e o conseqüente aumento do volume de circulação.

Atualmente até a própria noção de volume de circulação está posta em cheque. O ponto central, agora, é a geração de conteúdos dentro de uma perspectiva global, que gere fluxos de interesse como no jornal impresso, sem dúvida, mas em escala mundial. Mesmo que, para isso, as táticas adotadas pelos jornais sejam justamente o reforço de aspectos locais, não há, graças ao modelo de redes, contradição em conciliar as duas esferas extremas da idéia de território. O ponto de ação aqui é justamente desenvolver modelos de agregação dos conteúdos locais dentro da demanda de interesse que possa haver pelos mesmos públicos na outra ponta do processo de consumo da informação. Não se trata de uma anulação através de processos de oposição do tipo local ou global. Até por que as dinâmicas dos espaços físicos não evaporaram nem se transformaram em abstrações de ficção, mito da pós-urbanidade, pós-cidade, etc. Ao invés dessa assertiva contraproducente sob o ponto de vista teórico, o espaço, para o jornalismo, não se anula com a ação de oposição, e sim de coexistência, entre o global e o local.

O que temos como provável fonte da maior parte dos impasses e constrangimentos profissionais e também de análise teórica, é a colocação do jornalismo dentro de um estado intermediário, localizado entre modelos de produção e consumo da era industrial, e em grande parte já condicionado por fatores da sociedade da informação. O jornal, tradicionalmente, existe dentro de uma escala de consumo massivo. Do privilégio de uma estratégia que dissemina uma mensagem para uma massa, que, mesmo possuindo particularidades e perfis variáveis, é tratada de forma homogênea sob o ponto de vista do conteúdo. É o que se entende como modelo de comunicação um-todos.

Com a mudança de foco de público, permitida pelas tecnologias digitais e de rede, uma série de impasses emerge. Se, de um lado, existe um modelo de produção de jornalismo orientado em elementos de massividade, de caráter industrial, há, do outro, condicionantes da esfera informacional, dos públicos segmentados e identificados segundo dinâmicas de consumo de informação baseada em identificações bastante diferenciadas do modelo anterior. Ou seja, o que simplesmente nos é oferecido como uma tecnologia simples de usar como a personalização, ou mais simples ainda, a possibilidade de ``flanar'' eletronicamente de uma tela de um jornal on-line para outro, quebra de certa forma a noção de identidade de público delimitada pelo jornal de moldes industriais e baseada nas identificações existentes de acordo, por exemplo, com as dinâmicas urbanas. Essa é a face do problema que se manifesta, do lado do leitor, quando da disponibilidade das ferramentas on-line.

Evidentemente o jornal na Internet não atua de forma monolítica, como se fosse apenas uma transposição. Essa primeira fase do jornalismo on-line já foi superada. O jornal on-line também atua de forma a absorver características de outros meios e suportes. Atua como uma meta-mídia, referindo-se a padrões de construção e circulação de modelos midiáticos pré-existentes. (MacLUHAN, 1972) Assim, mesmo se orientando na sua produção dentro do campo simbólico do ``jornal'' , as versões on-line reposicionam dinâmicas presentes na operação do jornal tradicional em função da sua relação com a cidade. Com a Internet, por exemplo, a angústia do fechamento da edição de um jornal, foi superada graças a possibilidade de atualização intermitente. Com isso, a dinâmica de conhecimento dos fatos que organizam o sistema de notícias relativo a uma cidade, deixa de ser consecutivo, de um dia para o outro, para tornarem-se imediatos. Uma conseqüência da aplicação tecnológica nos jornais diários, pode-se notar em escala mundial, é o quase desaparecimento dos jornais de circulação vespertina, que à época pré-computador vinha cumprir essa função.

O que temos agindo como um coágulo na crise do jornal impresso contemporâneo em relação com a cidade, é que o mesmo hoje é um modo de artificialização muito ``duro'' em face às demandas que a cidade oferece. O trunfo das versões on-line, deve-se, em boa parte, a se adaptar melhor ao caráter horizontal, multidirecional, descentralizado e interacional presentes na própria dinâmica da cidade e das redes. (ECHEVERRÍA, 1999, p: 315). O on-line, já foi demonstrado em pesquisas anteriores (SILVA JR, 2000, p: 231, 245), não tira a vendagem dos jornais impressos e, por outro lado, alarga o perfil de público que lê o jornal em sua versão na rede. Ou seja, novos públicos são agregados. É certo que, como apontam estudos (POYNTER INSTITUTE, 1998), o comportamento do leitor on-line é diferenciado, menos fidelizado e muito mais multifacetado no ato de buscar informação jornalística na web.

Com isso, outro elemento surge da dinâmica do jornal-cidade: dependendo do grau de valor-notícia de determinado fato, dificilmente o leitor on-line contentar-se-á com apenas uma versão, presente em um site. Ele escaneará a rede de forma a ter uma versão mais complexa e completa do assunto em questão. De certa forma, ele se libera de um pólo de emissão delimitado, indo em direção a um estado de pluralidade informativa.

É certo que, essa possibilidade também gera problemas, pois como demonstrado recentemente (SILVA JR, 2002), para os casos de órgãos informativos estabilizados, a aumento potencial da oferta de informação não gera necessariamente uma qualidade diferenciada no horizonte da diversidade do que se informa. No caso específico das agências de notícias, o advento das redes vem a reforçar o caráter de pólo de emissão dessas instituições do jornalismo internacional. Geralmente situadas nos centros urbanos com mais e melhor infra-estrutura técnica de tráfego de informação, (Nova Iorque, Londres, Berlim, Paris, Tóquio, São Paulo) essas agencias tiveram com a implementação da Internet uma perspectiva de ampliar ainda mais os canais de penetração de seus conteúdos.6 Observemos que uma agência de notícia não é apenas direcionada para o fornecimento de material jornalístico, mas uma larga gama de serviços informativos (SILVA JR, 2000, p. 66, 67), que se desdobram em toda uma cadeia de subprodutos, que por sua vez, abastecem diários, revistas, informes e sites jornalísticos e não jornalísticos em todo o mundo.

O desdobramento dessa condição de oferta da informação nucleada a partir de grandes centros urbanos, para um posterior encaixe dentro da dinâmica de conteúdos dos jornais, digamos, periféricos é sobretudo a questão do agendamento. Em breves termos, a pauta de seções inteiras de jornais, como por exemplo, as editorias de política internacional, e boa parte das editorias de esporte (na parte internacional), economia, comércio mundial e assim por diante, fica orientada segundo os pressupostos de visibilidade dos assuntos elencados pelas grandes agências. Assim, o próprio valor-notícia de uma série de fatos passa a ser mensurado não apenas pelo seu peso enquanto acontecimento, mas sobretudo, pela capacidade do mesmo fato poder ser replicado e repetido em estruturas de distribuição de conteúdo jornalístico periféricas. Na outra ponta do processo, ou seja, da inserção dos conteúdos acontecidos nos centros periféricos dentro da dinâmica das agências, também ocorrem condicionamentos.

A notícia passa a exigir uma agregação de valor que se oriente pela lógica do impacto a ser causado dentro da teia de propagação das agências. Ou seja, o desafio dos diários locais, na era das cibercidades, consiste sobretudo, segundo autores como Echeverría em ``[...] distribuir informação de maneira descentralizada, multidirecional e diferenciada, posto que, sendo a rede uma estrutura horizontal, também admite estruturas verticais dentro dela, com diferentes níveis de acesso a informação''. (ECHEVERRÍA, 1999, p. 315).

O que o autor espanhol coloca como informação diferenciada, é sobretudo a capacidade de geração de fatos que possam atingir interesse também fora do contexto de localidade ou regionalidade. As estruturas horizontais mencionadas, não apenas equalizam a coexistência da miríade de experimentos informativos na rede, mas propõem o desafio de ``furar'' as estruturas de produção de notícia verticalizada, a qual nos referimos acima no caso das agências de notícias.

Outras demandas específicas para a manutenção e subsistência dos jornais on-line no mercado emanam da situação configurada, por exemplo, na Internet. Como subsistência dos produtos estamos indicando grosso modo, três tipos de receita: venda de conteúdos, assinatura de serviços e publicidade.

O que temos dado de forma clara, é que, em países periféricos, como por exemplo, o Brasil, a ênfase de inserção das empresas jornalísticas nesse ambiente se deu quase que no mesmo padrão para todos os casos. Ou seja, a geração de estratégias de acesso baseadas no binômio acesso (assinaturas de serviços de provimento) e conteúdo. Não temos, na maioria dos casos, tradição formada de desenvolvimento de tecnologias próprias de software e hardware. A despeito das exceções7, a ênfase dada além desse binômio é na capacidade de aperfeiçoar as estratégias publicitárias existentes dentro dos veículos.

Fazendo um rápido paralelo, temos no jornal impresso um perfil de publicidade definido de forma bem característica. Geralmente, o staff das agências de propaganda, possuem o perfil do público leitor dos jornais, e deflagram o processo de criação, distribuição de mídia, veiculação e multitransmissão (multicasting)8 de acordo com critérios clássicos de classificação de público alvo (targeting) como, por exemplo, renda, moradia, instrução, hábitos de consumo, etc. do público do jornal. O limite da eficiência desse modelo de estratégia publicitária, consiste em tratar todo o perfil dos leitores como homogêneo9 . Deixa-se por exemplo, de mapear nichos de consumo para se poder direcionar estratégias publicitárias específicas. De fato, essa tarefa é cumprida no jornalismo impresso pelo setor de revistas especializadas. Porém, de alguma forma o problema persiste.

No caso do jornalismo on-line, a grande diferença da relação do tratamento publicitário comparado aos outros veículos, é a capacidade de mensuração precisa, detalhada e em tempo real. Oferecendo condições de identificação tanto de massas mais homogêneas de consumo, como de nichos bastante específicos. Assim, a publicidade na web, não só no caso do jornalismo, tem a capacidade de adaptar o modelo um-todos, e adotar níveis de abordagem que vão do mesmo um-todos, até o um-um10. Ou seja, existem condições do jornal on-line, da cidade digital que vivemos, ter um mapa pessoa a pessoa do seu horizonte de leitura. Para o publicitário, isso supera o constrangimento do planejamento de mídia e veiculação ter necessariamente lacunas não preenchíveis. Porém, no outro lado do processo, a sensação de viver em um big-brother de consumo vigiado se amplia.

Isso também amplifica a complexidade da relação território-jornal-cidade. Se para o jornal massivo e impresso, a publicidade indiferenciada se apresenta como forma de receita homogênea orientada por hábitos de consumo e de posições sociais bem definidas, gerando uma certa tranqüilidade no planejamento dos conteúdos - seja jornalísticos ou publicitários - no modelo on-line essa postura conservativa se esvai:

``As condições de mercado das novas tecnologias da comunicação, determinadas pela natureza processual da sua informação, exigem um modelo de localização flexível, disposto simultaneamente a chegar até o mercado mundial, a penetrar em um mercado regional específico ou desenvolver uma relação a medida do cliente, localizado em um lugar determinado, de acordo com as condições cambiantes de um mercado em expansão.'' (CASTELLS, 1992. p.158)

A questão de mapear e identificar laços de identificação usuário-produto, ao mesmo tempo em que assume uma função mercadológica central dentro da dinâmica do jornal, o amarra mais ainda com os compromissos existentes entre capital publicitário e linha editorial. Ou seja, conforme aponta Castells e; aproximando a questão para o campo do jornalismo on-line; a possibilidade da lógica de mapeamento de identificação de campos de mercado orientar a escala de valores-notícia para além das questões restritas à esfera da prática jornalística, são, para os novos meios, uma possibilidade real e crescente.

Ao nosso ver, as relações indicadas por essa configuração do problema, aliada a capacidade flexível das novas tecnologias de aproximar a produção de conteúdo ao consumidor da informação induz, se abordadas de modo superficial, alguns equívocos.

O primeiro deles, e ver essa resultante de problemas apenas como situados no campo do jornalismo. Ora, não podemos esquecer que a tecnologia de informação não é ``o instrumento'' e sim ``um'' instrumento na cadeia de capitais para gestar o sistema de produção e, os resultados dessa automação dependem também das características do produto em questão. No caso do jornalismo outros fatores, ou capitais, estão em jogo, gerando de acordo com as circunstâncias de interação desses fatores, determinada configuração de produção jornalística. Pensar que as tecnologias de informação (TI) por si só são capazes de reconfigurar todo o sistema, ou é uma ilusão teórica, ou um paroxismo liberalizante.

O segundo equívoco, derivado do primeiro, é acreditar que as TI poderiam prover uma distribuição generalizada de acesso e produção, gerando uma multiplicação dos veículos informativos on-line. Isso ocorreu, mas atualmente as ações de criação de sites jornalísticos que se consolidaram na Internet estão apoiadas em fortes estruturas prévias. Baseadas em aplicação tecnológica, posicionamento estratégico nos espaços urbanos e digitais, e sobretudo, direcionadas a públicos localizados em lugares onde se disponibilizam boas estruturas de transporte, eletricidade, comunicações e dados.

A lógica é simples: ao contrário da época de expansão da imprensa escrita, em países com Inglaterra e França, onde a distribuição dos jornais estava apoiada em redes de transporte de responsabilidade do estado; a orientação agora é direcionada a potencialização dos lugares enquanto mercado. No século XIX, a orientação do estado era criar uma rede (ferroviária, por exemplo) de transporte que alcançasse não apenas centros urbanos relevantes sob o ponto de vista comercial. A idéia era oferecer um bem em escala universal para a sociedade. Hoje, o reduzido valor de mercado apresentado por pequenas comunidades, devido à dificuldade de acesso aos bens infra-estruturais citados acima, anula praticamente qualquer possibilidade de inserção expressiva de interesse dos grupos empresariais em englobá-los dentro da cadeia de consumo.

O terceiro equívoco é pressupor, que devido a arquitetura de redes, a gestão dos jornais estaria mais descentralizada dentro da cadeia de produção do jornal. Isso não ocorre. Sobretudo devido a característica de edição do jornal, ser naturalmente concentradora, que demanda uma centralidade operacional. Isso é um dos paradoxos do jornalismo na ciber cidade: a implantação das rotinas operacionais digitais incrementou a centralização da produção do jornal. Os jornalistas podem até trabalhar em casa, mas a hierarquia funcional não se alterou.

O quarto equívoco, seria crer que essa arquitetura de redes e a possibilidade da comunicação todos-todos, poderia criar uma extrema diversidade de oferta de produtos jornalísticos, a própria idéia de eliminação da necessidade do jornalismo, ou da profissão de jornalista parece insustentável diante da exigência, por parte da própria complexidade urbana, de competências específicas para geração de conteúdos. O próprio Levy, que já questionara a importância do jornalismo, reconhece a necessidade da imprensa na formação da opinião pública. Atentando para o fato que, o desafio atual do jornalismo é, de certa forma, perceber modos de exercitar a opinião pública na condição dos espaços virtuais (LEVY, 1999, p. 129) Ora, não é só o acesso aos meios de produção de conteúdo que caracterizam a atividade jornalística. É certo que, com a Internet, toda uma miríade de fanzines, jornais alternativos, etc. puderam viabilizar-se.

O que temos, isso é inegável, é uma facilitação de iniciativas da esfera da comunicação privada alcançarem visibilidade e dinâmicas públicas. O fenômeno do Blog ilustra bem essa potência emanada entre o desejo de publicação individual, do relato primário, da opinião não qualificada, da identificação com outros bloggers e, a possibilidade relativamente fácil de jacular esses conteúdos.

Mas isso apesar de ser um fenômeno interessante, não é jornalismo.

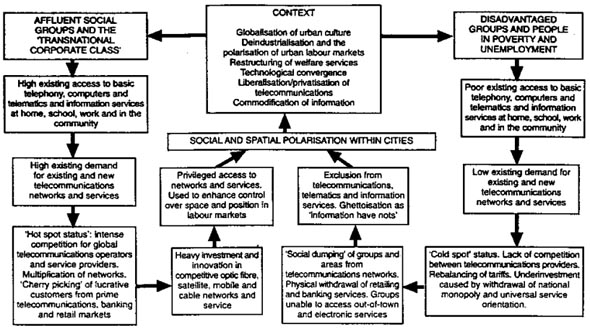

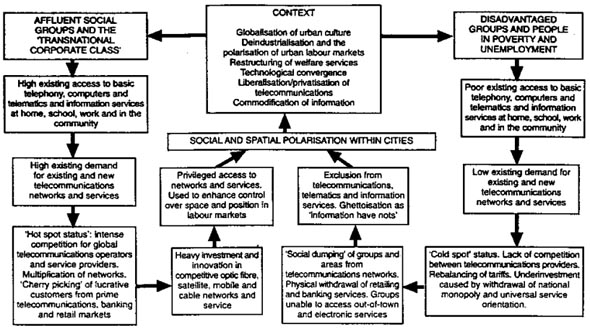

Voltando ao campo da concentração de produtos jornalísticos nos centros urbanos, observamos que, no jornalismo on-line, esse fenômeno é ampliado, reforçando modelos organizacionais já presentes, por exemplo, no impresso. Ou seja, a tendência é que se consolide a ampliação de novas estruturas de produção de acordo com infra-estruturas já existentes. Isso, não é um fenômeno exclusivo do jornalismo. De um modo geral, a aplicação de tecnologias telemáticas criam as condições para um acréscimo da polarização entre centros urbanos, no que toca a cadeia produtiva e acesso aos recursos infra-estruturais. Conforme ilustra o gráfico seguinte11:

O que temos como resultante desse estado de coisas para o jornalismo é, além dos aspectos de distribuição de conteúdos, uma eficácia maior na cadeia produtiva. A ligação propiciada pelas redes de dados entre serviços e sistemas de bancos de dados, por exemplo, o acesso a informações de caráter público e a possibilidade de trabalho cooperativo entre membros de uma equipe investigativa atuando em várias frentes de trabalho, pode necessariamente instaurar novas práticas para o jornalismo. É o que procuraremos abordar na próxima parte do trabalho.

Evidentemente a relação do jornalismo com as cidades digitais não é dada exclusivamente sob a lógica dos territórios simbólicos ou descontinuados, proporcionados pela rede mundial. Se esse aspecto é válido, outras alterações podem ser vivificadas na dinâmica interna dos diários.

A primeira delas, situada na esfera produtiva da notícia dos jornais, é a interação possível entre a prática de apuração jornalística e a massa de dados disponíveis na Internet.

A falsa impressão que poder ser criada, é que o uso de banco de dados na apuração jornalística estaria se agregando a cadeia produtiva de conteúdos jornalísticos apenas como um dado novo na rotina de produção e disponibilização dos jornais on-line. Não é o que acontece. Infelizmente, boa parte dos jornais situados em centros urbanos periféricos sequer possui o banco de dados do próprio jornal disponibilizado ou organizado de forma eficiente.

Por outro lado, o do felizmente, há jornais e casos demonstrados onde emergem usos mais dedicados e exclusivos dos bancos de dados de forma a percebermos o caráter condicionante da presença de informações organizadas em bases de dados como recurso que pode alimentar uma apuração jornalística diferenciada e substanciar uma determinada reportagem. Essa é sem dúvida, uma das intersecções mais centrais entre as cibercidades e a prática do jornalismo: a apropriação da massa de informação como recurso de produção.

A idéia central, presente nessa relação, é que o casamento entre computadores e bancos de dados afeta a forma narrativa das notícias como também o contexto do jornalismo diário e semanal. Alterando as relações entre o redator e as fontes de informação. (Koch, 1991, p. XIII).

Evidentemente, esses recursos encontram barreira na cultura interna dos jornais, por vezes viciada em desovar informação com níveis de apuração primários. O acesso e uso de bases de dados, segundo Koch, se daria no sentido de aprofundar as noções e contextos que geram notícias, a princípio isoladas e triviais, mas que podem ter estruturações e raízes profundas e invisíveis dentro da problemática contemporânea.

O que temos aqui é uma ampliação do conceito de ferramenta de trabalho, indo em direção a uma perspectiva mais complexa, a do uso instrumental. Como instrumento, podemos dizer que se trata de um uso que não somente amplia a capacidade de trabalho (ferramenta) mas muda a sua natureza, reconfigurando a prática como um todo. Aqui operamos a crítica no sentido de que muitas vezes os usos dos recursos são primários, sem um domínio das possibilidades e tão pouco um entendimento da amplitude do horizonte que a disposição de bancos de dados para o jornalismo dispõe. O uso de fontes de dados públicas, que permitam a conferência de informações, a concatenação de fatos, o confronto de declarações, etc. permite fugir das armadilhas presentes na dinâmica profissional, a dizer mais especificamente: fontes e relações com as mesmas de forma viciada, release mania12, credibilidade atribuída de forma unilateral a autoridades e as suas declarações, e por fim transformações de significâncias, em fatos.

Nesse sentido a crítica mais corrosiva do debate, sob o ponto de vista da ética, é como se transforma - sem que haja grandes questionamentos - a esfera do acontecimento de um estágio de `verdadeiro' para um tratamento do fato como verdade, onde, a princípio a relação ocorre pela narrativa atribuída ao fato, pela transposição oral13 das declarações oficiais e autorizadas. Em outras palavras, mais vale a declaração como forma de atestar um acontecimento, do que a geração de um terreno de confiabilidade da notícia gerado através de pesquisas de informações complementares. É ai que precisamente, percebemos que, dentro da complexidade das sociedades urbanas, o papel dos bancos de dados eletrônicos ganha importância.

A chave desse entendimento é que os bancos de dados forneceriam aos repórteres e redatores um caráter de empoderamento diante da obtenção de informações em pé de igualdade e/ou melhores que aquelas fornecidas pelas fontes oficiais. Isso de certa forma põe em cheque um dos mitos da prática jornalística. A objetividade.

Isso ocorre no sentido de que uma atitude mais investigativa municiada por redes de dados indica os limites dos métodos de apuração tradicionais, baseados, por exemplo, em declarações, releases oficiais, etc, não poder operar o contrato entre o mito institucional (da dinâmica urbana, do serviço público da prática jornalística, como um bem para a sociedade) e o mito instrumental da prática que, freqüentemente, se altera em face de fatores políticos, corporativos e econômicos principalmente.

Até aqui, nada de novo. Assim, existiriam imperativos que moldam a elaboração desse mito. Esses seriam de ordem cultural (com ênfase na figura do que e com quem aconteceu o fato) e sua relação com a cultura burguesa e de ordem profissional. Esse limite, ao nosso ver, pode ser superado pela compleixificação através da caça a informações que fujam a imposição dos dados primários. Assim, pode-se mudar a qualidade da informação de um estágio mais elementar para outro, que explore contextual ou estruturalmente os desdobramentos noticiosos ocorreram. Ou seja, colocar a ênfase noticiosa nos aspectos do `como' e `por que'.

O abismo entre uma potência investigativa que está disposta e a prática, ocorre tanto pela inépcia em conhecer e usos das técnicas de coleta de dados, como também pela tradição da atividade jornalística que, no cenário da profissão, aponta mais para a cobertura de fatos pontuais do que para o entendimento de processos que dentro de uma complexidade maior, geram o horizonte de notícias.

O que temos de ponderar é que, a disponibilidade, para o leitor, de uma diversidade de veículos, cria um mosaico de opções por onde pode haver o sentido de pluralidade da fonte informativa. Nesse sentido, a adoção de tecnologias de informação criaria para o leitor algo semelhante ao que McLuhan aponta na sua obra, a Galáxia de Gutemberg, como sendo a capacidade de surgimento de um leitor crítico devido à possibilidade de comparação e acesso a textos diferenciados.

Do ponto de vista da produção alguns fatores merecem um melhor detalhamento, vamos a eles:

Há diversos casos de reportagens que fizeram uso extensivo dos recursos de apuração on-line14, que de uma forma ou de outra se apoiaram na disponibilidade de bases de dados públicas, acessíveis pela rede. Um dos mais interessantes, que ilustra na prática boa parte das reflexões teóricas trabalhadas aqui, foi o caso do jornal peruano El Comércio, na série de matérias sobre a falsificação de mais de 1 milhão de assinaturas em títulos eleitorais pela máfia Fujimori-Montesinos15.

O caso teve início a partir de uma denúncia de uma pessoa que tinha sido contratada para trabalhar na falsificação de assinaturas que estava ocorrendo em um cartório de Lima. A denúncia, segundo os jornalistas, foi motivada por atraso no pagamento do esquema aos ``profissionais'' envolvidos.

A partir dessa denúncia, uma equipe de três jornalistas comandadas por Enrique Flor Zapler, deflagrou um processo de investigação que tinha atividades tanto no campo da cidade de Lima, como nas bases de dados públicas, como listas telefônicas, registros de veículos, lista de cartórios e juntas da justiça, acompanhamento de processos públicos administrativos, enfim, toda espécie de informação que permitisse levantar os nomes dos envolvidos e a subseqüente inter-relação dos mesmos no caso. Progressivamente, o número de pessoas envolvidas identificadas subiu de 5, para 12, 20 até quase 50 pessoas. Munidos de um pequeno carro-baú, com câmeras digitais instaladas, os repórteres registravam o movimento de entra e sai de pessoas do cartório, a fim de mapear a Constancia com que certos tipos freqüentavam a fábricas de títulos eleitorais falsos. No total, tinham o esquema de funcionamento, que ocupava 4 andares do cartório de notas, envolvendo dia e noite um total de mais de 400 pessoas no golpe.

Progressivamente, mas de maneira rápida (entre a denúncia e a publicação da matéria, foram levados apenas três semanas), nomes de juízes eleitorais, supervisores de cartório, foram surgindo e estabelecendo-se relações de uma rede montada para o esquema de falsificação. Um dado importante, sempre lembrado por Enrique Zapler, é que a rapidez de coleta de dados pela equipe permitiu a rápida apuração e confronto de fontes. Evitando seguir pistas falsas, e otimizando a investigação em relação aos métodos tradicionais.

Depois de publicada, a matéria criou uma série de desdobramentos na mídia peruana e internacional, proporcionando um terrível mal-estar político para o grupo do presidente Fujimori e do General Montesinos16.

Com a insustentabilidade da situação, diante da opinão publica mundial, ocorre a queda do governo Fujimori. Esse é talvez o caso, no mundo inteiro, de desdobramentos mais graves detectados a partir do uso de ferramentas de investigação jornalística assistida por computador. No como é chamado, o caso Watergate peruano, fica demonstrada a abrangência e alcance dos recursos disponíveis para a apuração e confronto de dados17 .

Outros aspectos de inserção da prática jornalística nas cibercidades, já sob o ponto de vista da expansão do alcance dos leitores é o fenômeno dos jornais com edições dirigidas a leitores além das fronteiras de um país. Nesse caso, é interessante observar como o próprio conceito de pertencimento de um jornal a uma cidade, estado ou país como forma de se estabelecer um elo de identificação com o universo de leitores, fica relativizado. Experiências como o VillaWeb18 , produzido na Catalunha, e el Diário Vasco de San Sebastian, ambos da Espanha, são casos típicos desse desdobramento. O estado de relação entre território e jornal, passa a ser eminentemente simbólico, descontínuo geograficamente, dado sobretudo por elos de identificação cultural, étnica e, por contraditório que possa parecer, ter como unidade editorial, a dispersão geográfica dos seus leitores.

É certo que, exemplos como esse não são mais novidade dentro da diversidade colocada pela rede telemática. O diferencial a ser percebido nesses casos, é que a maioria dos acessos são feitos por pessoas fora dos seus países. Apostamos nas hipóteses seguintes para o fenômeno ocorrer:

Além da contradição aparente, isso ao mesmo tempo em que cria um novo perfil de leitor, aquele que possui identificações culturais, porém disperso geograficamente; pede um novo modo de produção jornalística para suprir essa demanda. Assim, surge o jornalismo on-line que assume, de certa forma, a tarefa de manter a identidade nacional pulverizada na aldeia global. Sob o ponto de vista das funções operativas do jornalismo, esse horizonte é um dado absolutamente novo.

O jornal é uma mídia das ruas, dos espaços urbanos. Agora é também um veículo inserido no fluxo de dados da cidade informacional. Nesse sentido, independente da plataforma tecnológica em uso, quando o jornal se instaura, encontra na cidade uma efeversência e dinamismo social propícios para o seu desenvolvimento. É a cidade que fornece parte das matérias-primas para criar, no jornal, o sentido de pertencimento e identificação com o meio, por onde lança as suas bases de existência e propagação na cultura industrial.

No século XX, observamos a estreita aproximação e usos dos recursos de transporte e telecomunicações existentes entre o jornal e os centros urbanos. Esse movimento em paralelo, do jornalismo e da tecnologia de um lado, e das possibilidades fornecidas pelas telecomunicações e redes de transporte, permanecem como constante no envolvimento e remetimento mútuo, existente entre o fenômeno da cidade e do jornalismo.

A cidade também é uma tecnologia. E como tal, incorpora recursos, enfrenta limites e oferece possibilidades. É nesse contexto, que a partir da década de 70 do século passado, surge o cenário do aprofundamento dos problemas urbanos (transporte, inchaço habitacional, crise de recursos ambientais, limites da gestão pública em função dos problemas apresentados) e em paralelo, o surgimento da micro-informática.

Progressivamente, com a ampliação dos processos envolvendo a criação de redes de transmissão de dados integrados as ferramentas de telecomunicação, emerge um campo de automação crescente de setores inteiros da sociedade. Principalmente nos centros urbanos, a apropriação das tecnologias disponíveis para melhoria da produtividade, redimensionamento das rotinas e ampliação das possibilidades de mercado, aplicou-se também para o jornalismo.

Atualmente, processos de gestão informacional, apoiado em tecnologias de computação e redes, estão engendrados em todos setores da cadeia produção de jornais. Da administração dos espaços publicitários, ao gerenciamento de conteúdos editoriais do jornal, passando pelo surgimento de um novo produto - o jornalismo on-line - o processo de agregação das novas ferramentas, está inserido no mesmo movimento de reconfiguração das estratégias do capitalismo global, como também da inserção das dinâmicas urbanas nesse processo. Em outras palavras, se a cibercidade é a cidade de sempre, recoberta com uma camada de dados em fluxo, gerando novas dinâmicas; o webjornalismo obedece à mesma lógica. Ambos podem ser identificados em suas características, porém não são os mesmos.

É da ``nossa circunstância de cidade informacional'' (CASTELLS, 1992) que emerge o jornalismo digital. Mais que um processo de ruptura com cadeias produtivas de caráter industrial, esse relação auto-alimentada entre cidade e jornal aponta e reforça outra ligação: a do continuidade constante de práticas jornalísticas condicionadas tanto pelo avanço da tecnologia, como do desenvolvimento urbano.

O que temos de maneira mais direta a concluir no contexto desse trabalho é que não podemos dissociar as relações da cidade e do jornalismo. Podemos estabelecer um traçado por onde percebamos as dinâmicas do jornal na cidade e da cidade no jornal, ou seja, as relações do espaço-território urbano como elemento importante na constituição do recorte de temas e da existência do jornal. Ao mesmo tempo, percebemos a tarefa de órgãos jornalísticos como as agências de notícias de dilatar os limites de influência dos grandes centros urbanos, na geração de informação, em relação às estruturas urbanas periféricas, ampliando os circuitos de dependência e influência existentes.

O que tentamos durante esse trabalho foi de certa forma advogar no sentido do que pode ser forjado, em estudos a serem desdobrados posteriormente19, um conceito de cidade-jornal. Ou seja, uma constante de relação entre o espaço da cidade e sua representação na cadeia de produção jornalística, bem como as influências da costura existente entre o jornal e o desenvolvimento dos centros urbanos e, como vimos, no auxílio na formação de instituições como o estado-nacão, a idéia de pertencimento e de consciência pública.

Quando colocamos a possibilidade de afirmarmos uma constante, é no sentido que o mesmo movimento de base tecnológica que reconfigura a relação de espaço urbano, está presente no jornalismo. Aliás, trata-se, ao nosso ver, de uma relação sempre presente, porém, reconfigurando-se de acordo com os recursos de cada tempo.

Nesse sentido, o que diferencia a prática contemporânea do jornalismo dentro do estado de coisas das cibercidades, é a coexistência de mais uma camada de dados à geografia. Muito se falou e especulou-se do fim da geografia com o advento das redes digitais. Se pensarmos mais detalhadamente, esse falso argumento esteve presente no surgimento das linhas férreas, redes elétricas, de telecomunicações e agora, as redes de dados. Para os profetas do pessimismo, basta algo surgir, para, na outra ponta, algo ter que morrer. Enfim.

A geografia não acaba as relações de território. Mais do que nunca, obedecem a uma dinâmica, onde, justamente a implementação de infra-estruturas tecnológicas nos espaços físicos e geográficos, adquirem importância central para o desenvolvimento e inserção em melhores condições de igualdade desses espaços urbanos.

``De fato, as redes tem uma geografia própria, uma geografia feita de redes e nós que processam fluxos de informação gerados e controlados de determinados lugares. A unidade é a rede, por que a arquitetura e a dinâmica de várias redes constituem as fontes e significado e função de cada lugar. O espaço de fluxos resultante é uma nova forma de espaço, característico da era da informação, porém não está deslocalizado: estabelece conexões entre lugares mediante redes informáticas telecomunicadas e sistema de transporte informatizados. Redefine a distância mas não suprime a geografia. Dos processos simultâneos de concentração espacial, descentralização e conexão, continuamente reelaborados pela geometria variável dos fluxos globais de informação, surgem novas configurações territoriais.'' (CASTELLS, 2001: p.235)

O desafio do jornalismo dentro do conceito de cidade-jornal é justamente atualizar-se a essa nova proposição espacial. O espaço, na dinâmica do jornalismo opera o caráter de identificação e, simultaneamente, de apresentação da singularidade do mesmo dentro da diversidade de oferta presente no mercado. Não se trata apenas de um espaço de circulação, mas sobretudo de construção simbólica do veículo. Justamente nesse ponto da questão, o desafio aumenta. Ou seja, se o espaço é a fonte por onde o jornal se consolida simbolicamente diante do seu público, como manter as funções sociais jornalísticas clássicas (objetividade, credibilidade, imparcialidade, factualidade) dentro da lógica da cidade digital? Em outras palavras, seria possível consolidar essas funções, ou como se consolidam essas funções, com a presença de elos de identificação leitor-jornal dados por uma descontinuidade física, mas porém com uma dilatação do alcance, e de ser atingido, no mercado da cidade global?

O que temos como chave de entendimento do problema, é que a cibercidade ao mesmo tempo que cria condições mais propícias para a sobrevivência dos jornais, torna-se um espaço mundializado para a produção jornalística. A Reconfiguração do território da ação e alcance jornalístico, presente nessa dinâmica é, sobre tudo, dada pela capacidade e eficiência de determinado veículo se inserir mais ou menos adequadamente dentro da lógica de mercado e oferta de conteúdos, e não mais somente pelos aspectos geográficos.

Não se trata porém do caso de imaginarmos o jornalismo como imerso em uma crise que levaria ao seu fim pela ocorrência dos fatores ciberurbanos. O deslocamento de uma configuração de jornal de um estágio mais coletivo, em direção à percepção de individualidades; a crise do transporte urbano e de distribuição de serviços, remediada pelas redes de dados; a modificação do vínculo de remetimento entre cidade e jornal de uma esfera eminentemente local ou nacional para uma dinâmica global; todos esses fatores mostram que o jornalismo tem a capacidade de adaptar-se rapidamente a pressupostos tecnológicos.

Isso só reforça a existência do jornalismo como instituição mediadora da complexidade contemporânea. Em outras palavras, jornalismo é mais do que imprensa e mais do que imprensa escrita. Essas formas jornalísticas contudo, continuarão a existir. Porém não se pode desconectar a importância das redes telemáticas como agenciadoras de alterações no processo produtivo dos jornais em papel.

Mesmo as críticas à crescente complexidade da cidade e a impossibilidade de se dar conta de modo satisfatório, desse fenômeno através de processos de mediação, não eliminam o entendimento do jornal como elo constitutivo dessa mesma complexidade:

``O que é visível e real no mundo é apenas aquilo que foi transferido para o papel, ou que foi mais eternizado ainda num microfilme o fita magnética. Os mexericos essenciais da metrópole não são mais os mexericos da gente que se encontra face-a-face nas encruzilhadas, à mesa de jantar, no mercado; algumas dúzias de pessoas escrevem nos jornais, uma dúzia mais a transmitir pelo rádio e televisão, proporcionam a interpretação dos acontecimentos e movimentos cotidianos com despreocupada correção profissional. Assim, até as mais espontâneas atividades humanas passam a ter uma supervisão profissional e um controle centralizado.'' (MUMFORD, 1998: p. 589)

O que temos a relativizar é que o problema levantado por Mumford não é um limite exclusivo da imprensa, e sim do modelo urbano em crise no qual estamos inseridos. Trata-se de uma crítica construída em contextos em que, como hoje, não havia a pluralidade de acesso e produção da informação. O que temos, entre outras coisas, é a oferta de uma quantidade que pode condicionar a qualidade do que é produzido. Trata-se sobretudo de desenvolver políticas que possam oferecer cenários que não sejam o da inexorabilidade, ou de usos tecnologicamente deterministas.

Como demonstrado nesse trabalho, preferimos acreditar que os caminhos dados

pela pluralidade e diversidade de alternativas tecnológicas oferecidas

para o campo das práticas jornalísticas, tendem a acompanhar o modo

de operação da cidade, dentro do seu volume de contradições,

desafios, ameaças e, por que não, esperanças.

``...pois é dos sonhos dos homens que uma cidade se inventa''20